ブログ

- 2025-12(2)

- 2025-11(13)

- 2025-10(14)

- 2025-09(9)

- 2025-08(10)

- 2025-07(12)

- 2025-06(11)

- 2025-05(12)

- 2025-04(9)

- 2025-03(10)

- 2025-02(10)

- 2025-01(13)

- 2024-12(9)

- 2024-11(12)

- 2024-10(14)

- 2024-09(9)

- 2024-08(12)

- 2024-07(11)

- 2024-06(12)

- 2024-05(12)

- 2024-04(12)

- 2024-03(11)

- 2024-02(14)

- 2024-01(12)

- 2023-12(2)

2025/02/19

【出張】名古屋でM先生との再会

先日は、名古屋出張。

質問紙調査をさせていただいたM先生の学校に行ってきました。そこで、質問紙調査の結果を返却しました。その結果を見つつ実際のナラティブを聞きながら、当該校の市民性形成メカニズムについて検討できました(やっぱりメカニズム研究頑張ろうと思えました)。

M先生ありがとうございました。

学校の写真は載せることができないので、お昼に食べた味噌煮込みうどんをアップします。ちなみに私は味噌煮込みうどんにはこだわりがあって、かなりうるさいです。よろしくお願いします。

2025/02/09

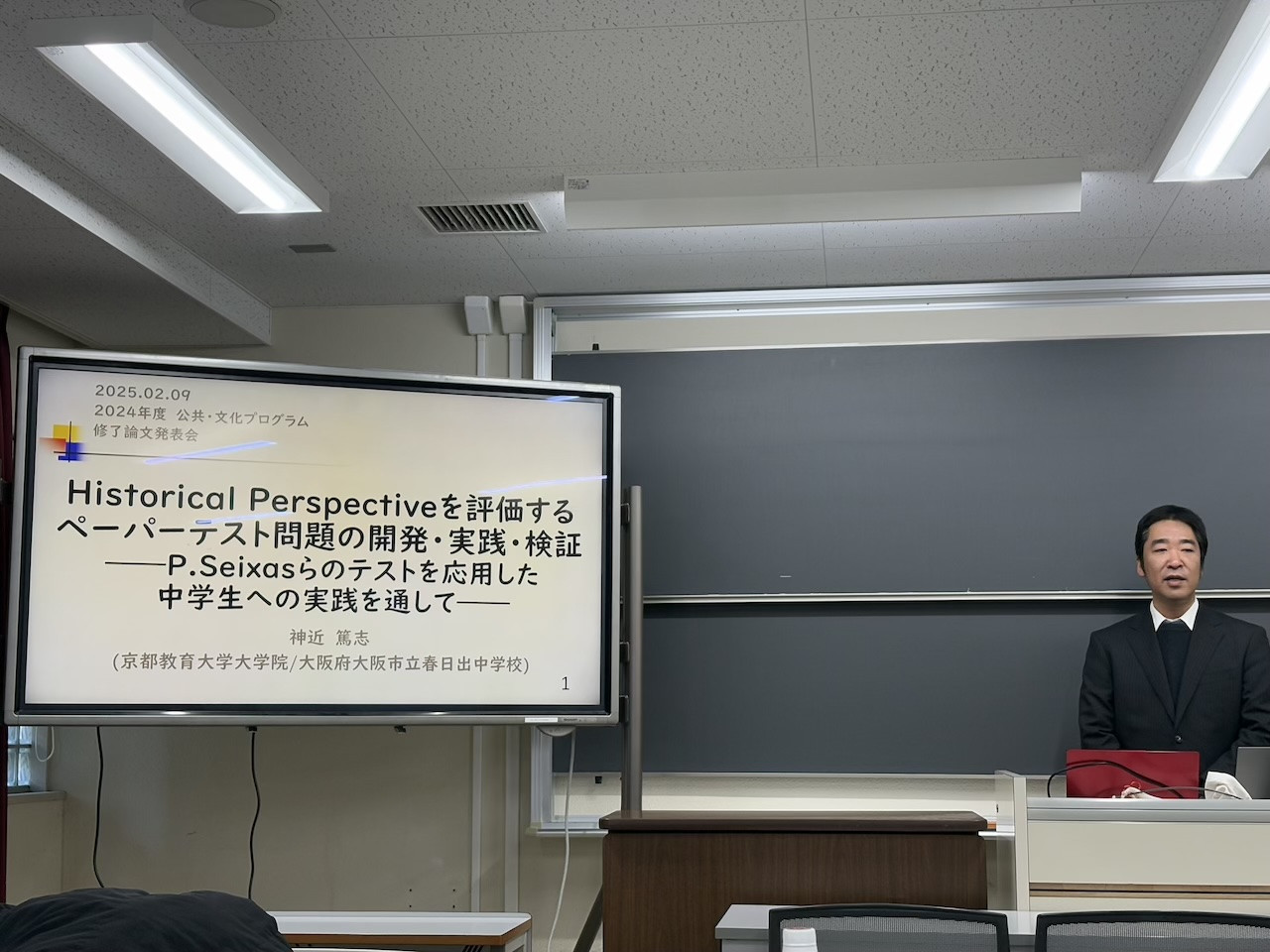

【修了論文発表会】神近先生(M2)

本日は、修了論文発表会。

ゼミ生である神近先生(M2/大阪市中学校教諭)の最後の発表会でした。

複雑な内容ですが伝わる形で発表してくださいました。

神近先生、本当にお疲れ様でした。

2025/02/08

【大学の景色】京都教育大学は少し銀世界に

本日、京都は雪。大学も少し白銀の世界となりました。

写真は早朝の大学。いつもは車で来ているのですが、スタッドレスを履いていないため公共交通機関できました。雪の上に足跡を残しつつ、研究室へ向かいます。

まずはコーヒーを淹れ、身体を温めてからスタートしたいと思います。

2025/02/07

【公開研究会】京都教育大学附属京都小中学校

本日は、附属京都小中学校で研究大会。

片山先生が中学校地理的分野「地域の調査」で、京都市のオーバーツーリズム問題をテーマに公開してくださいました。

公開授業は、ディベートの準備でした。具体的には、1)各班が「A or B」の問いを立て、2)班内でA派とB派と司会者にわかれ、3)そのAやBの理由と根拠を探るものでした。「空き家を京都市の宿泊施設として有効活用すべきか?」「観光特急バスは、土日のみに制限すべきか」「京都市の観光施設にゴミ箱を設置すべきか」などの問いをもとに理由と根拠を作り上げていました。

片山先生は、そのディベートを成立させるために、「データを導き出すように」「同じ資料から異なる見解を作れるように」と支援していました。地域調査の部分は社会科教師にとっても難しい部分ですが、実現可能な授業プランを見せてくださった気がします。

私も時間をいただき香港の地理的見方・考え方をもとにディベート支援のあり方/社会科ならではの資質・能力/義務教育学校としての地理カリキュラムの例をお話ししました。少し雑駁な話になってしまったと反省しています。が、いくらか知り合いの先生にお会いできて良い機会ともなりました。

片山先生、勉強させていただきました。ありがとうございました。