ブログ

- 2025-12(2)

- 2025-11(13)

- 2025-10(14)

- 2025-09(9)

- 2025-08(10)

- 2025-07(12)

- 2025-06(11)

- 2025-05(12)

- 2025-04(9)

- 2025-03(10)

- 2025-02(10)

- 2025-01(13)

- 2024-12(9)

- 2024-11(12)

- 2024-10(14)

- 2024-09(9)

- 2024-08(12)

- 2024-07(11)

- 2024-06(12)

- 2024-05(12)

- 2024-04(12)

- 2024-03(11)

- 2024-02(14)

- 2024-01(12)

- 2023-12(2)

2024/05/30

【仕事】いろんな方からのいろんな依頼

5月は、中旬〜月末にかけて、いろいろな依頼をいただき、更新が滞ってしまいました。

(言えるものであれば)、動画収録・友人の(別分野の)海外学振へのコメント・教採助言・院生の修論指導・院生の実習振り返りなどなどお仕事をさせていただきました。役に立ったか分かりませんが、貢献できていれば嬉しく思います。

ブログも徐々に見ている人も増えてきた模様。更新を怠らずに頑張りたいと思います。

(大切に育てていたユリが枯れてしまったので、カーネーションを購入。どうやら研究室を空けてしまい水を交換できなかったことが原因だそうです。)

2024/05/21

【ゼミ】黒川さんによる原田先生の先行研究の分析

本日は、大学院のゼミ

黒川さん(M1)が発表をくださいました。

黒川さんは修了論文のテーマを迷い中(おおよそのテーマは決まっていますが)。今は色々と乱読していく時期ということで、原田先生の理論批判学習に関する文献を読み、発表してくれました。

発表後は、皆さんで理論批判学習の意義と課題を確認し、黒川さんの研究をどうしていくかを話し合いました。色々と迷われているようですが、引き続き迷ってみてください(笑)。

私にとっては、アドレナリンが出る楽しいゼミでした。楽しくなりすぎてつい喋りすぎてしまったことを後悔しています。黒川さん、引き続き頑張っていきましょう。

2024/05/20

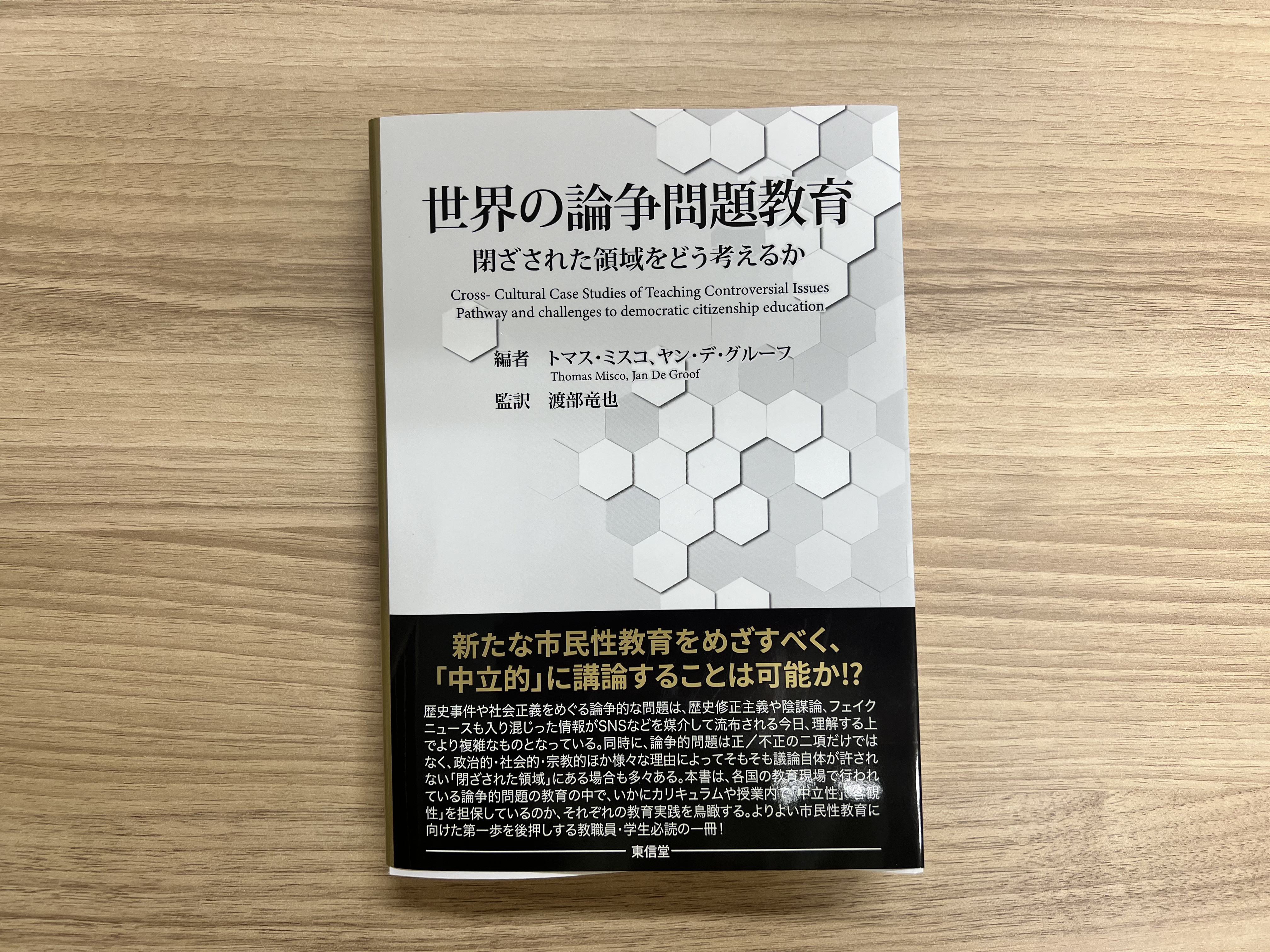

【ご恵送】世界の論争問題教育(渡部先生より)

渡部先生から以下の書籍をご恵送いただきました。

トマス・ミスコ、ヤン・デ・グルーフ編著/渡部竜也監訳(2024)『世界の論争問題教育ー閉ざされた領域をどう考えるか』東信堂.

本書のキーワードは、「文脈」。論争問題を教える/教えない教師の意思決定の文脈性を世界各国の事例とともに描いたものです。個人的には、以下の文章(本書の理論的枠組みにもなっている?)が重要だと思いました。

「私はここにおいて、ゲートキーピングが単なる魅惑的な独立変数の問題であるとすること、すなわち前後即因果の誤謬(訳者註:ある事象が別の事象の後に起きたことを捉えて、前の事象が原因となって後の事象が起きたと判断する誤謬のこと)を避けている。・・(中略)・・その上、ゲートキーピングは、文脈の付帯現象的広がりとして存在する。(p.5)」

社会科教育の授業実践内でも、社会科教育の研究内でも、複雑な社会文脈を複雑に描くことの大切さを感じました。(このあたりが質的研究の必要性とリンクするんだろうなとも思いました。)

渡部先生、本書訳者の皆さま、ありがとうございました。

2024/05/19

【出張】大阪産業大学・宅島大尭先生

先日は、共同研究会開催の打ち合わせのために、大阪産業大学の宅島先生のもとへ出張をしました。

宅島先生とは、広島大学博士課程時代の同級生です。お互い大学教員となり、コラボレーションをできることを嬉しく思います。

研究会の打ち合わせを中心としながら、色々と情報交換をしました。

宅島先生、引き続きよろしくお願いします。

2024/05/19

【ご恵送】臨地研究報告書(ほしぜみより)

北海道教育大学札幌校の星先生(専門は、社会科教育・歴史教育)よりご恵送いただきました。

2つの授業プランが載っていますが、どちらも大変面白いものでした。

「授業MQ:なぜ、依田勉三物語や碑文と博物館での話では、依田勉三のイメージがちがうのだろうか?」「単元MQ:なぜ、帯広競馬場ではサラブレッドではなく、ばん馬なのか?」

これらは、歴史学の(方法論的)ディシプリンを重視しながら、市民性教育に向かっていく問いなんだろうなと感じながら、拝読させていただきました。

また、学生さんが授業を開発し、冊子にまとめ、社会へ還元するという星先生流の教育教育方略は勉強になります。星先生いろんな意味での刺激をありがとうございました。