ブログ

- 2025-12(2)

- 2025-11(13)

- 2025-10(14)

- 2025-09(9)

- 2025-08(10)

- 2025-07(12)

- 2025-06(11)

- 2025-05(12)

- 2025-04(9)

- 2025-03(10)

- 2025-02(10)

- 2025-01(13)

- 2024-12(9)

- 2024-11(12)

- 2024-10(14)

- 2024-09(9)

- 2024-08(12)

- 2024-07(11)

- 2024-06(12)

- 2024-05(12)

- 2024-04(12)

- 2024-03(11)

- 2024-02(14)

- 2024-01(12)

- 2023-12(2)

2024/11/26

【研究】シティズンシップ 教育としてのキャリア教育

本日は、経済学の先生と行っているキャリア教育の科研の実践日でした。

どのような実践かについては、またご紹介をします。なかなか難しい実践を作ってしまったのですが、黒田先生の天才的なナビゲートでうまく進みました。

市場競争の論理に絡め取られない働き方について、マークとステイシーを事例に勉強しました。今後ペーパーになると思いますのでまたご紹介します。

黒田先生、ありがとうございました!

2024/11/22

【研究大会】附属桃山小学校の研究大会

本日は、附属桃山小学校で研究大会でした。

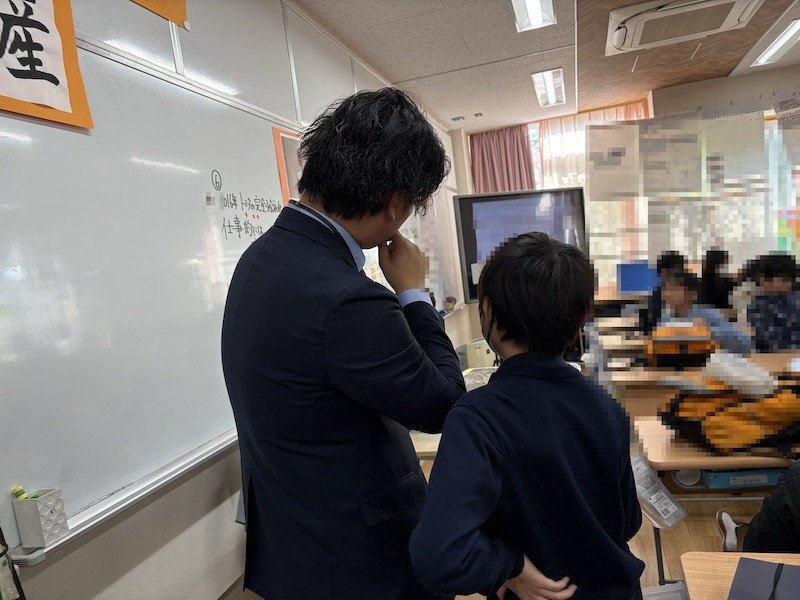

宮川先生の5年生実践「自動車工業」についてコメントさせていただきました。

宮川先生は、研究大会に向けて工場見学・工場見学の責任者と子どもの手紙のやりとり等いろいろなマネジメントをしてこられました。

授業ではそうしたマネジメントの成果もあって、子どもが学びたいことを大切にしつつ社会の仕組み・つながりを捉えようとする授業になっていきました。

宮川先生の授業から考えさせられたのは、授業の目標を到達することばかりに集中することの危うさ。目標を達成して考えるのを終える子ども、目標を達成してもまだ次の課題を見つけて考え出す子ども、これは後者の方が価値があります。教室での学びを終えた後、どのように次の学びへナビゲートするのか。

宮川先生の実践から学ばせていただきました。宮川先生、今回もありがとうございました。

写真は、授業が終わってもまだ食らい続ける子どもの姿です。

2024/11/21

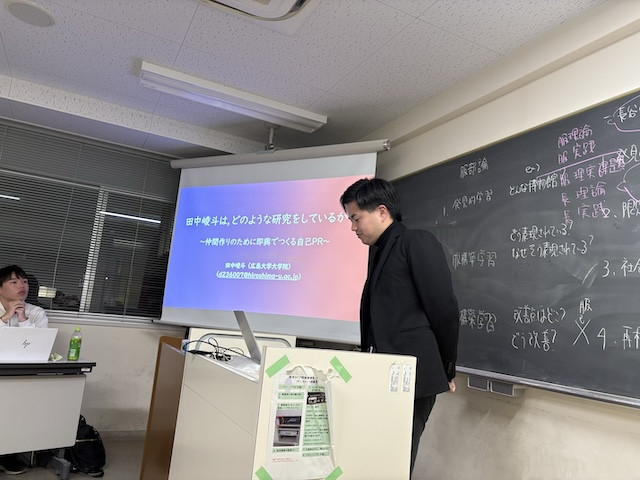

【ゼミ】ゼミ生の発表と田中崚斗先生の発表

本日は、学部ゼミ。

特別ゲストとして田中崚斗先生(広島大学大学院/日本学術振興会特別研究員DC2)にお越しいただきました。

ゼミ第1部は、酒井さんと長谷川さんの発表。酒井さんの発表には「歴史を大観できるとは、どのような状態なのか」という定義をめぐるツッコミが。長谷川さんは、「先行研究との到達点との差異はあるのか」が論点になりました。田中先生からもコメントいただきありがたい限りです。

ゼミ第2部は、田中崚斗先生からの発表。「認識的不正義」の調査・実践研究を10分でまとめてという無茶な注文でしたが、さすがの田中さんでありました。田中さんのおかげで「研究の発想は自由」というムードが高まりましたし、私を含めエンパワメントしてくださいました。学部生も新たな概念を知れたみたいで良かったです。

今週は、田中先生が来てくださり楽しい一週間でした。最後のお寿司屋さんでの打ち上げも最高でした。田中先生、ありがとうございました。

2024/11/19

【大学院ゼミ】歴史教育でこそのデジシティ

本日は、中村ゼミ(歴史学)との合同自主ゼミ。

黒川さんが修了論文のテーマにしている歴史教育×デジタルシティズンシップを発表いただきました。

京都へ会議に来てくださった田中崚斗先生(広島大学大学院/日本学術振興会特別研究員DC2)にも参戦いただきました。

論点は、歴史教育だからこそ育成できるデジタル・シティズンシップがあるのか否かへ。ワインバーグが開発したCivic Online Reasoningを事例に考えました。比較研究(ここでは外在化・相対化の意)をすると、そのカリキュラムや教材集にどんな魅力があるかが大切になります。一方でもっと重要なのは、カリキュラムや教材集を作った本人が語る魅力よりもさらに魅力的に説明すること。近年、文脈軽視のカリキュラム・教材集研究が論敵になりつつありますが、文脈軽視だからこそ伝えられる魅力もあるのではと思っています。

話がそれましたが、黒川さんの発表がかなり構造的で今までで発表してくださった中で一番良かったです。今後CORの魅力を検討するか。異なる事例を見つけるか。よく検討してみてください。中村先生や中村ゼミの方々、また田中先生のコメントによって内容的にも気持ち的にも充実したゼミになりました。

2024/11/19

【授業】見方・考え方を用いた教材研究

本日は、中等社会科(地理歴史)科教育Ⅳの授業でした。

これまでカナダや香港の見方・考え方(Second Order Concept)を学習。これをもとに教材研究してもらっていましたので、今日はその展示会を実施しました。

「生類憐れみの令は、どのように過去・現在・未来に意義づけることができるのか?その意義づけはどのように変化するのか?」「京都市のオーバーツーリズム問題はどこまで持続可能でか?他の場所ではどのように持続可能にしているか?持続可能性をめぐってどんな緊張があるか?」などの教材研究結果が発表されました。見方・考え方を通したからこそ、見える地理・歴史の景色の多様なパターンを交流できたことがよかったです。

皆さん、お疲れ様でした。