ブログ

- 2025-12(2)

- 2025-11(13)

- 2025-10(14)

- 2025-09(9)

- 2025-08(10)

- 2025-07(12)

- 2025-06(11)

- 2025-05(12)

- 2025-04(9)

- 2025-03(10)

- 2025-02(10)

- 2025-01(13)

- 2024-12(9)

- 2024-11(12)

- 2024-10(14)

- 2024-09(9)

- 2024-08(12)

- 2024-07(11)

- 2024-06(12)

- 2024-05(12)

- 2024-04(12)

- 2024-03(11)

- 2024-02(14)

- 2024-01(12)

- 2023-12(2)

2025/11/20

【卒業論文】大東市の小学校へのアクションリサーチ

本日は、ゼミ生の今井さんが行っている共同アクションリサーチのため大東市の小学校へ。

自分たちの議論の様子を省察する実践を行いました。かなり面白い取り組みになりましたので、またどこかで報告したいと思います。

少し時間が足りず、延長線へ。校長先生・H先生、自ら延長線を持ちかけてくださりありがとうございます。

2025/11/18

【大学授業】見方・考え方を用いた教材研究

本日は、中等社会(地歴)科教育法Ⅳの授業日。

課題としてお願いしていた見方・考え方(second order concept)の教材研究結果を披露してもらいました。

レンズと対象の関係をなかなか言語化するのに苦しみますが、学生が色々と感じ取ってくれたよう。

良い作品が多かったです!お疲れ様でした。

写真は掲載許可をもらっています(ゼミ生です)。

2025/11/15

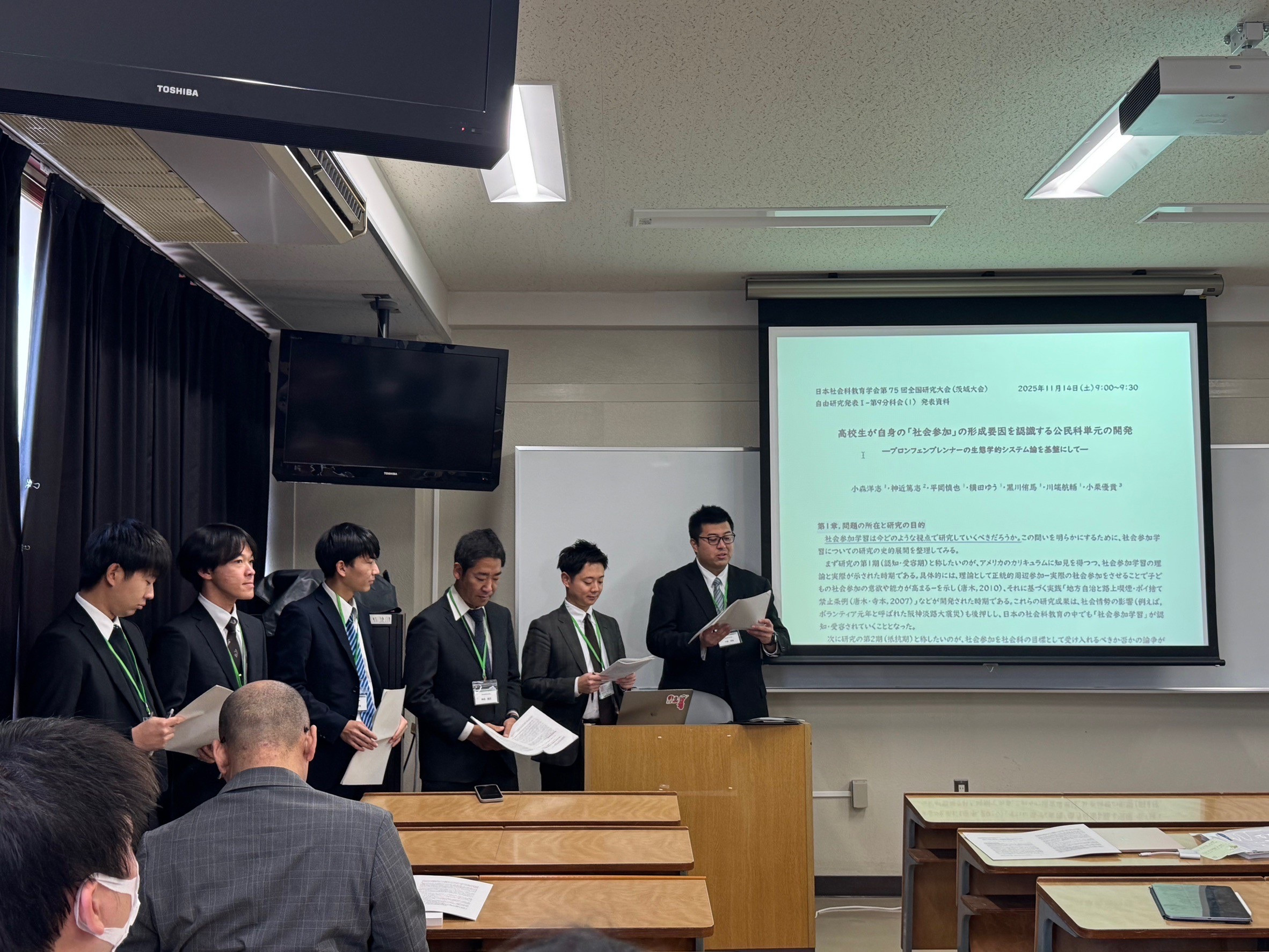

【学会発表】日本社会科教育学会2025

今週末は水戸へ。

日本社会科教育学会2025に参加し、発表してきました。

今回は人生で初となる自身の勤務校の院生との発表。次のようなタイトルで発表してまいりました。

高校生が自身の「社会参加」の形成要因を認識する公民科単元の開発-ブロンフェンブレンナーの生態学的システム論を基盤にして-

少し複雑な理論と実践の発表でしたが、おおよそは伝わったようで安心しております。またいくつかご指摘もいただきましたので、修正していきたいと思います。

何よりここまで、院生が本当に頑張ってくれました。1年にわたるプロジェクトK、ここで一区切りですね(まだ論文化がありますが)。小森さん、神近さん、平岡さん、横田さん、黒川さん、川端さん本当にお疲れ様でした。引き続きよろしくね。

2025/11/14

【研究大会】附属桃山小学校2025

本日は、附属桃山小学校の研究大会。

社会科は、2本の公開授業(西原先生の「小5・わたしたちの工業生産」宮川先生の「小6・江戸幕府の政治」)がありました。

どちらもとてもよかった。

西原先生は、教材研究がとても丁寧。子どもたちの工業概念を壊していくような実践でとってもよかったです。月桂冠の機械化・月桂冠のアメリカ工場等を使いつつ、揺さぶりをしていました。子どもたちが驚きまくっていた授業でした。

宮川先生は、聞き合いと指名がとても丁寧。みんなで唐人屋敷で閉じ込めておくことは「仕方なかったのか」「おかしい」のかを丁寧に議論していました。今後、現代と繋げようとしていたところも大変興味深かったです。

私はついつい興奮してしまい、コメントでは結構言ってしまいました。。。。ただこの2本を連続公開したことで社会科のあり方を議論できる素晴らしい場になったと思います。西原先生、宮川先生ありがとうございました。

2025/11/13

【研究者招聘】ケルクターマンズ先生

本日は、ルーベンカトリック大学よりケルクターマンズ先生を迎え、科研(多様なキャリアの教師教育者のセルフスタディ、代表:粟谷好子)交流会を開催しました。

ケルクターマンズ先生は、日本では“Who I am in how I teach is the message: self-understanding, vulnerability and reflection”の論文で引用されることがあるかと思います。「同型性」「脆弱性」「物語性」など教師教育の概念や教師の専門性に関する概念を提起されています。

まずは、附属桃山中学校の研究大会に参加いただきました。黒田先生の地理「アフリカ」を見ていただきました。その後、事後検討会も見学いただきました。Lesson Study自体の見学は初めてのようで喜んでおられてよかったです。

その後、大学に戻り研究会。オンライン配信も検討しましたが、少し準備が間に合いませんでしたので、こじんまりした研究会をしました。本学からは徳永先生と院生さん数名が参加してくださいました。私が興味深かったのは2点。1点目は実習のトライアングル(小中高等学校の実習指導教員がたまに大学の指導教員を机上の空論を教える人と悪く言うが、学生は賢いので、大学の指導教員と学校の指導教員をうまく使い分けながら実習をしていると言う関係性)。2点目はこれまで学んできた“congruency”や“vulnerability”概念について私たちが誤解をしていたこと。概念というのは背景にある文脈を大切にする必要を学びました。

あと5時間くらいは一緒に話したかったです。ケルクターマンズ先生の明るい人柄と熱意でかなり勉強となる機会になりました。

Thank you, Geert Kelchtermans ! Have a nice trip!