ブログ

- 2025-12(2)

- 2025-11(13)

- 2025-10(14)

- 2025-09(9)

- 2025-08(10)

- 2025-07(12)

- 2025-06(11)

- 2025-05(12)

- 2025-04(9)

- 2025-03(10)

- 2025-02(10)

- 2025-01(13)

- 2024-12(9)

- 2024-11(12)

- 2024-10(14)

- 2024-09(9)

- 2024-08(12)

- 2024-07(11)

- 2024-06(12)

- 2024-05(12)

- 2024-04(12)

- 2024-03(11)

- 2024-02(14)

- 2024-01(12)

- 2023-12(2)

2025/08/15

【卒業生】ゼミ1期生と同窓会

お盆を利用し、ゼミ1期生と同窓会をしました。

予約はゼミ1期生がしてくれたのですが、なんと現在のゼミ生(ゼミ4期生)がアルバイトをしていた居酒屋でした。

そんな異空間で、美味しい料理と思い出話を楽しみました。あっという間に時間が過ぎていきました。

石川さん、宇古さん、森岡さんまた会いましょう。

2025/08/13

【研究】ゼミ4年生のアクション・リサーチの打ち合わせ

本日は、打ち合わせのため岸辺(大阪府)へ。

ゼミ生の今井さんが卒論で取り組んでいるアクション・リサーチについてご相談するべく伺いました。打ち合わせ相手は、大阪府の小学校でご勤務をされているM先生です。

M先生とは初めてお会いするのですが、そのお人柄に惹かれました。また、今井さんが説明した研究内容も一発で理解してくださり、大変有意義な打ち合わせになりました。実際に秋〜冬に大阪府内の公立小学校で実践予定です。

M先生、本日はお休み&お疲れのところありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。

今井さん、この調子で頑張っていきましょう!

2025/08/08

充実した喋りっぱなしの一週間

8月の最初の1週間は、かなりバタバタしてしまいました。

ゼミ生を中心にいろんな方とコミュニケーションをした一週間でした。かなり充実しておりました。来週からは自身の研究を進めたいと思います。

写真は、ゼミ院生にいただいたものです。

2025/07/29

【ご恵送】川島先生(同志社中学校・高等学校)より

同志社中学校・高等学校の川島啓一先生より以下をご恵送賜りました。

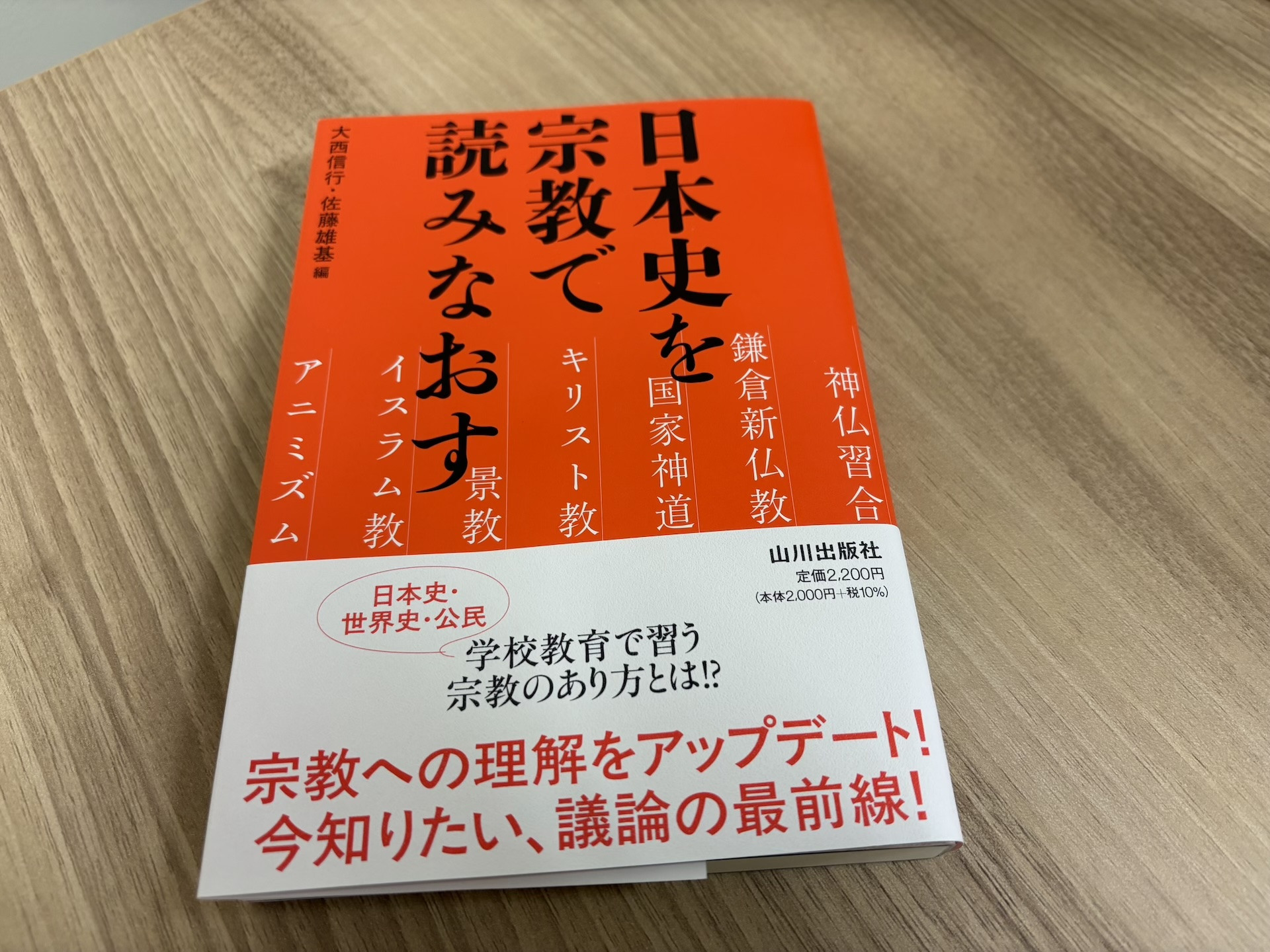

大西信行・佐藤雄基 (2025)『日本史を宗教で読みなおす』山川出版社.

川島先生は本書の中で「高校生のイスラム教への「偏見」をどう克服するかー歴史総合・世界史探究の試練ー」という興味深い論考を執筆されております。早速拝読させていただきましたが、歴史教育ならではの偏見克服を考えることができました。

川島先生、ありがとうございました!

2025/07/25

【研修】京都市教育委員会との連携講座

本日は、京都市の中学校社会科教員の研修日でした。

京都市教育委員会と京都教育大学の連携講座として、研修を企画・運営をしました。

今回は、私のプレゼンはなかったので、落ち着いて勉強・運営することができました。

関係者の先生方ありがとうございました。