ブログ

- 2025-12(2)

- 2025-11(13)

- 2025-10(14)

- 2025-09(9)

- 2025-08(10)

- 2025-07(12)

- 2025-06(11)

- 2025-05(12)

- 2025-04(9)

- 2025-03(10)

- 2025-02(10)

- 2025-01(13)

- 2024-12(9)

- 2024-11(12)

- 2024-10(14)

- 2024-09(9)

- 2024-08(12)

- 2024-07(11)

- 2024-06(12)

- 2024-05(12)

- 2024-04(12)

- 2024-03(11)

- 2024-02(14)

- 2024-01(12)

- 2023-12(2)

2025/06/28

【大学院】京都サンガVSガンバ大阪

遊びの投稿が続き怒られそうですが...大学院生とサッカー観戦に行ってきました。

3-1で見事勝利。これで、観戦したサンガの試合は全て勝っています。

今回は、お手洗いに行っている間にガンバに1点入れられたので、3-0で勝ったみたいなもんです。

今シーズンはサンガの調子が良く、テンションも上がります。引き続き注視して参ります。

2025/06/28

【附属】附属小学校の先生と和朝食

お休みを活用して附属の先生と朝食へ。

7:30に集合し、美味しい朝食をいただきました。

社会科の研究の内容から、海外旅行、ファッションに至るまで、話に花が咲き、本当に楽しい時間でした。

またよろしくお願いします。

2025/06/26

【大学院】プロジェクトKの研究会議

本日は、大学院の授業の延長線で行なっているプロジェクトKの会議日。

子どもの社会参加を促す知的な学習をデザインしています。

今年の学会で発表予定です。18:30〜22:00まで白熱した会議となりました。

皆さん、引き続きよろしくお願いします。

2025/06/21

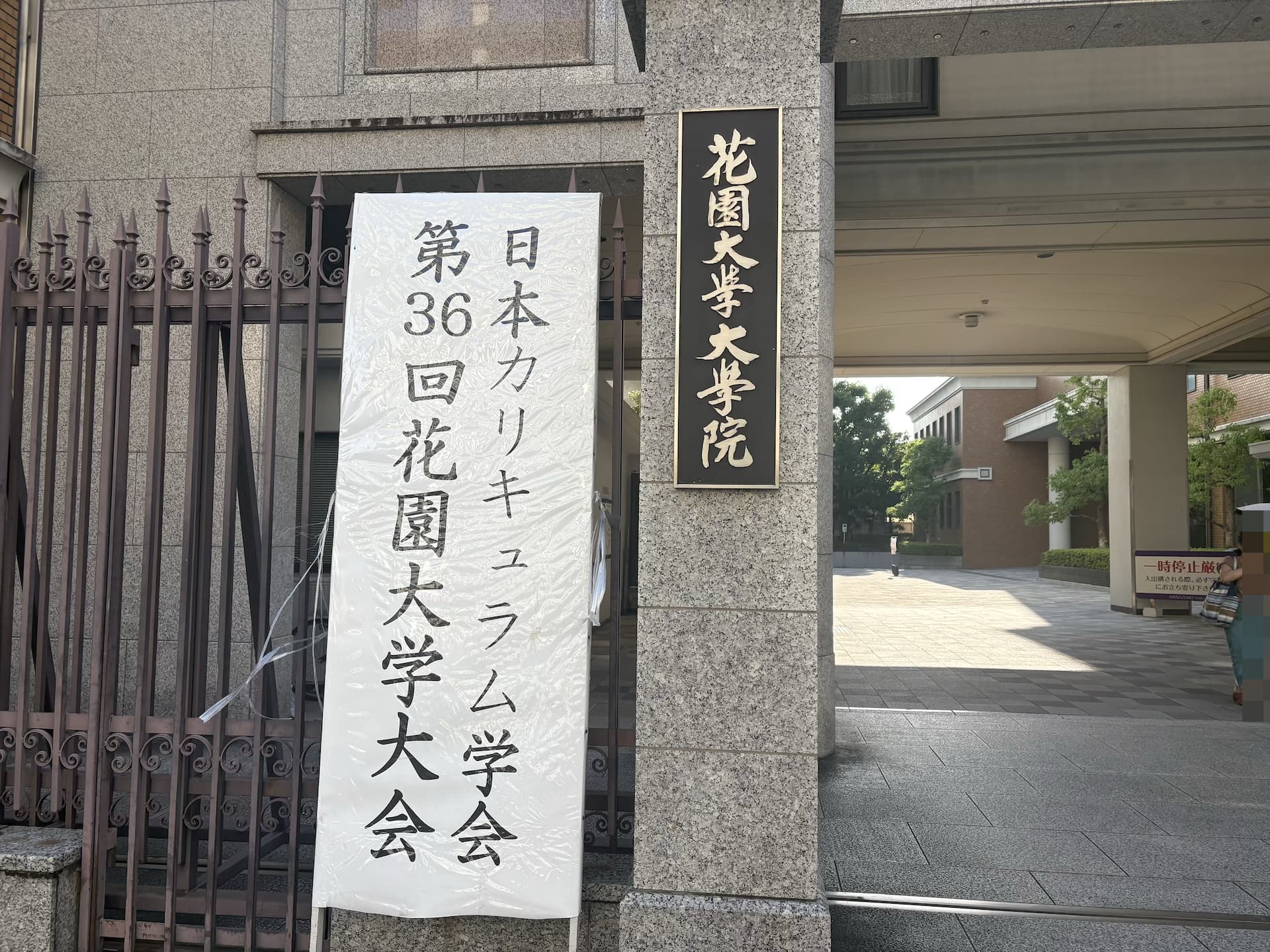

【学会参加】日本カリキュラム学会へ

今週末は、京都市の花園大学で開催された日本カリキュラム学会へ。

市民性教育関連のカリキュラムについて情報収集をしに行ってきました。

カリキュラム学会へ参加するのは実は初めて。色々な出会いをすることもでき良かったです。

大変勉強になりましたので、もう少しカリキュラム学会にもアクセスしていきたいと思います。

2025/06/20

【科研出張】関東の高等学校へ

科研のお仕事として、関東方面の高等学校へ調査に行ってまいりました。

W先生の授業、H先生の授業、K先生の授業を見させていただきました。

「大日本帝国憲法はどこまで立憲主義の理念を実現しているか」「『逆コース』はどの程度逆だったのか」「生存権をすべての国民に保障するためには、どのような社会構造・仕組みが機能している必要があるのだろうか」「GISでデータを重ねていくと、どんな問題が見えるのだろう」

生徒さんも温かい雰囲気の中、よく勉強していました。「話す」より「聴く」を大切にすることを組織として大切にされていて、勉強になりました。

写真は、お土産にいただいた「はちみつ」です。