ブログ

- 2025-12(2)

- 2025-11(13)

- 2025-10(14)

- 2025-09(9)

- 2025-08(10)

- 2025-07(12)

- 2025-06(11)

- 2025-05(12)

- 2025-04(9)

- 2025-03(10)

- 2025-02(10)

- 2025-01(13)

- 2024-12(9)

- 2024-11(12)

- 2024-10(14)

- 2024-09(9)

- 2024-08(12)

- 2024-07(11)

- 2024-06(12)

- 2024-05(12)

- 2024-04(12)

- 2024-03(11)

- 2024-02(14)

- 2024-01(12)

- 2023-12(2)

2025/07/16

【火鍋】ずっといきたかった海底撈火鍋

先日は、ずっといきたかった海底撈火鍋(心斎橋)へ。

美味しかったです。タレを有料でとってくる店がある中で、少々お金を払えば取り放題。嬉しい限りです。

お久しぶりの方々と仕事・プライベートの話をしながら楽しむことができました。

おかげで次の日お腹ピーピーで授業をしました。口は強いのですが、お腹が弱いです。

2025/07/15

【大学院ゼミ】オープンゼミでの黒川さんの発表

7月は、他の院ゼミとクロスし、合同ゼミを行います。

今回は、地理学ゼミのIさん、西洋史ゼミのYさんがきてくれました。そうした方々も交えて黒川さんの修論を検討しました。タイトルは

デジタルの中にある多様な歴史解釈と向き合う子どもをいかに育てるかーHISTOLABの歴史学習教材集を応用した小学校社会科単元開発を通してー

ゲストの方もいたことで、いつもより緊張感と角度の出るゼミとなりました。

黒川さん、課題が見えてまいりましたので、どしどし進めていきましょう。

2025/07/09

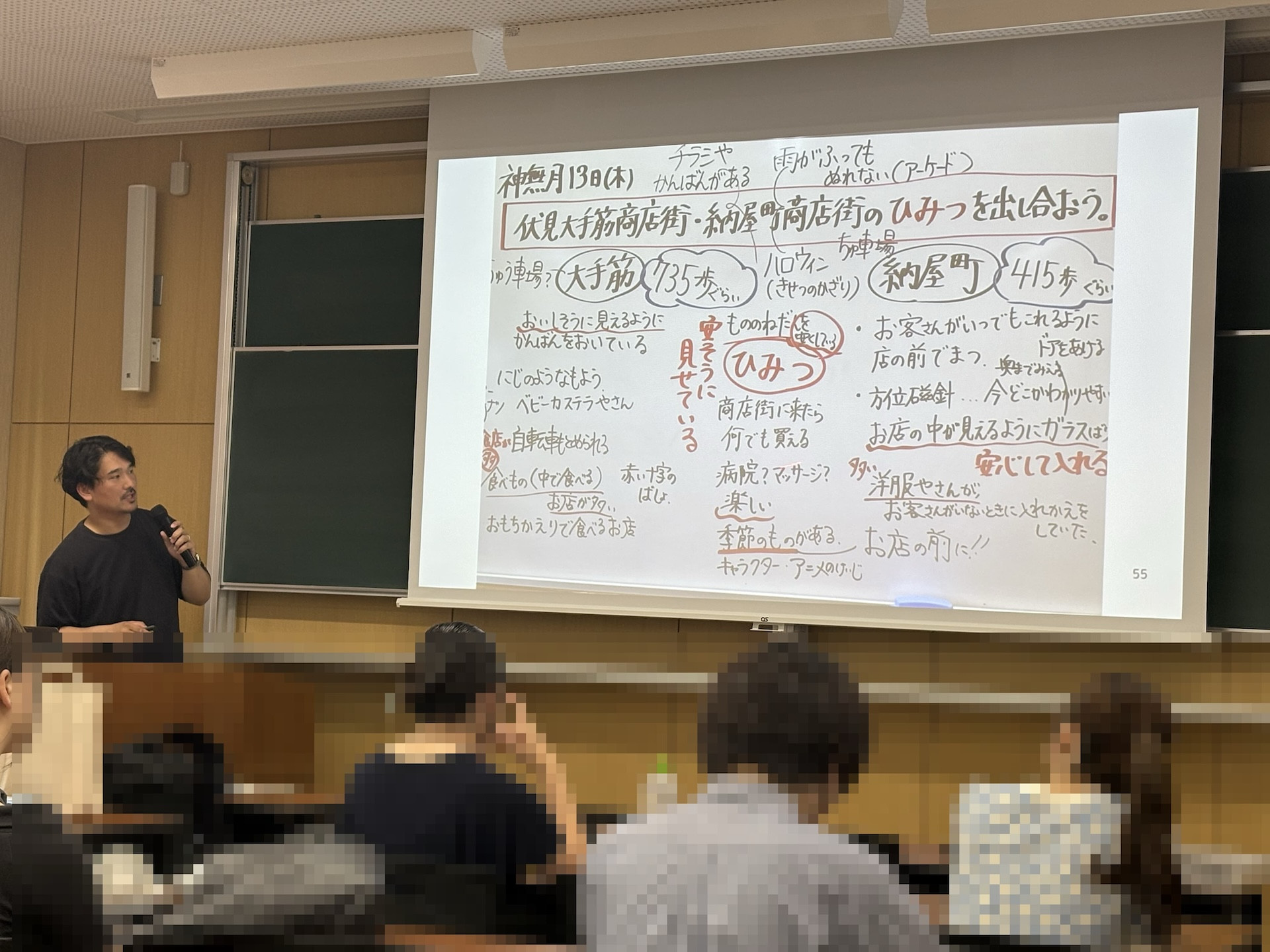

【実地指導講師】宮川先生の初等社会科教育

本日は、宮川先生による初等社会科教育。

私も大変勉強させていただきました。

個人的には、映画『おもひでぽろぽろ』内にみられる「対話」を興味深く拝聴。「共存の感情」がない対話は無意味な対話になることを勉強できました。

宮川先生、ありがとうございました。

2025/07/04

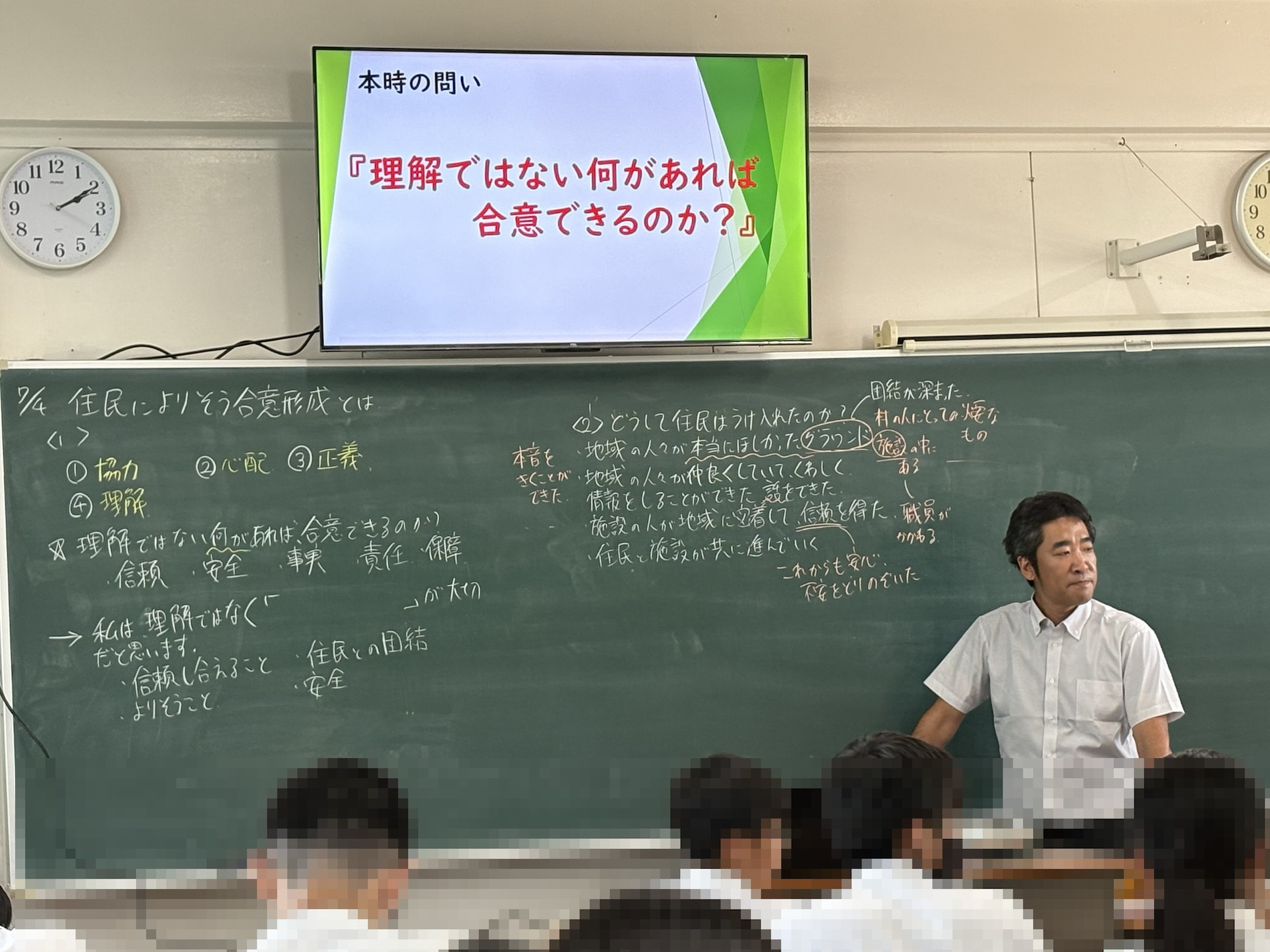

【授業見学】神近先生の授業を観に大阪市の中学校へ

本日は、神近先生(大阪市・中学校)の授業を見に行ってきました。

神近先生は、大阪市で社会科のプロジェクト(プロジェクトリーダーT先生)を実施されており、私もお手伝いさせていただきました。

5時間単元のうちの4時間目しか観ることは叶いませんでしたが、さすがの授業でした。授業はこれまでの「対立→効率と公正→合意」という図式を論敵としたものでした。岩手県や長野県のNIMBY問題(Not IN MY BackYard)を事例としながら、合意の条件を探っていきました。

より良い市民像を設定してそれに近づける教育ではなく、みんなでより良い市民とは何かを探っていくようなビースタ的発想の実践でした。また本学の社会学の先生とのコラボでもあり、そうした意味でも刺激的な実践でした。プロジェクトリーダーのT先生や院生さんの指摘もとても鋭く、私も考えさせられました。

また勉強させていただける日が来ることを楽しみにしています。神近先生、引き続きよろしくお願いします。

2025/07/01

【学部】オープンキャンパス打ち合わせ

8月21日(木)に京都教育大学オープンキャンパスが行われます。

私は社会領域講座の模擬授業を行います。

今日は、オープンキャンパスを手伝ってくれる3名の学生と打ち合わせをしました。

当日は、3名の方から大学の生活について詳しくお話を聞くことができます。ご関心のある方は以下よりお申し込みください。

https://www.kyokyo-u.ac.jp/news/2025/06/post-888.html

3名の皆さん、当日はよろしくお願いします!