ブログ

- 2025-12(2)

- 2025-11(13)

- 2025-10(14)

- 2025-09(9)

- 2025-08(10)

- 2025-07(12)

- 2025-06(11)

- 2025-05(12)

- 2025-04(9)

- 2025-03(10)

- 2025-02(10)

- 2025-01(13)

- 2024-12(9)

- 2024-11(12)

- 2024-10(14)

- 2024-09(9)

- 2024-08(12)

- 2024-07(11)

- 2024-06(12)

- 2024-05(12)

- 2024-04(12)

- 2024-03(11)

- 2024-02(14)

- 2024-01(12)

- 2023-12(2)

2024/07/18

【ゼミ】3年生の卒論構想

本日は、ゼミ。

3年生による卒論構想が行われました。

「消費者教育」「フードロス」「SDGs」「教師と生徒の間の思想影響」など各人の関心テーマをどう研究していくかについて発表いただきました。

4年生からは「それは(社会科)教育の守備範囲か」「SDGsを教育が引き受ける理由は何か」「研究のゴールは何か」などの指摘が。今後のゼミで答えてほしいという温かいメッセージつきでの質問がありました。さすがの指摘でございました。

3年生の皆さん、卒論の可能性は無限大です。あらゆる選択肢がテーブルにのっていますので、個人的関心と合わせながら、刺激的な研究をしてくださいね。支援します。

写真を撮り忘れたので、同僚の先生に頂いたたらこチューブをUPします。(すでに美味しくいただきました)

2024/07/11

【ゼミ】参考文献の書き方と実践

本日は、ゼミ。

各自の卒論の内容を進めたいところを我慢して、アカデミックスキルの確認パート2を。

来週から、通常のディスカッショに戻れることを楽しみにしています。

2024/07/11

【研究】紙芝居ベイスのセルフスタディ

現在、分担者を拝命している科研に関わって、セルフスタディを行っています。

昨日は、私の授業研究での振る舞いをテーマにしつつ、紙芝居ベイスでセルフスタディを行いました。

紙芝居が持つ考え方を意識しつつ、クリティカルコリーグと、自分の紙芝居を作っているのですが、いろんな省察ができ面白いです。ただ、昨日のセルフスタディでは、自分の紙芝居が、自分で理解できないという状況に。間主観的に作成しているからこそ、起こった現象だと思います。ここに意味がありそうですので引き続き考えて参りたいと思います。

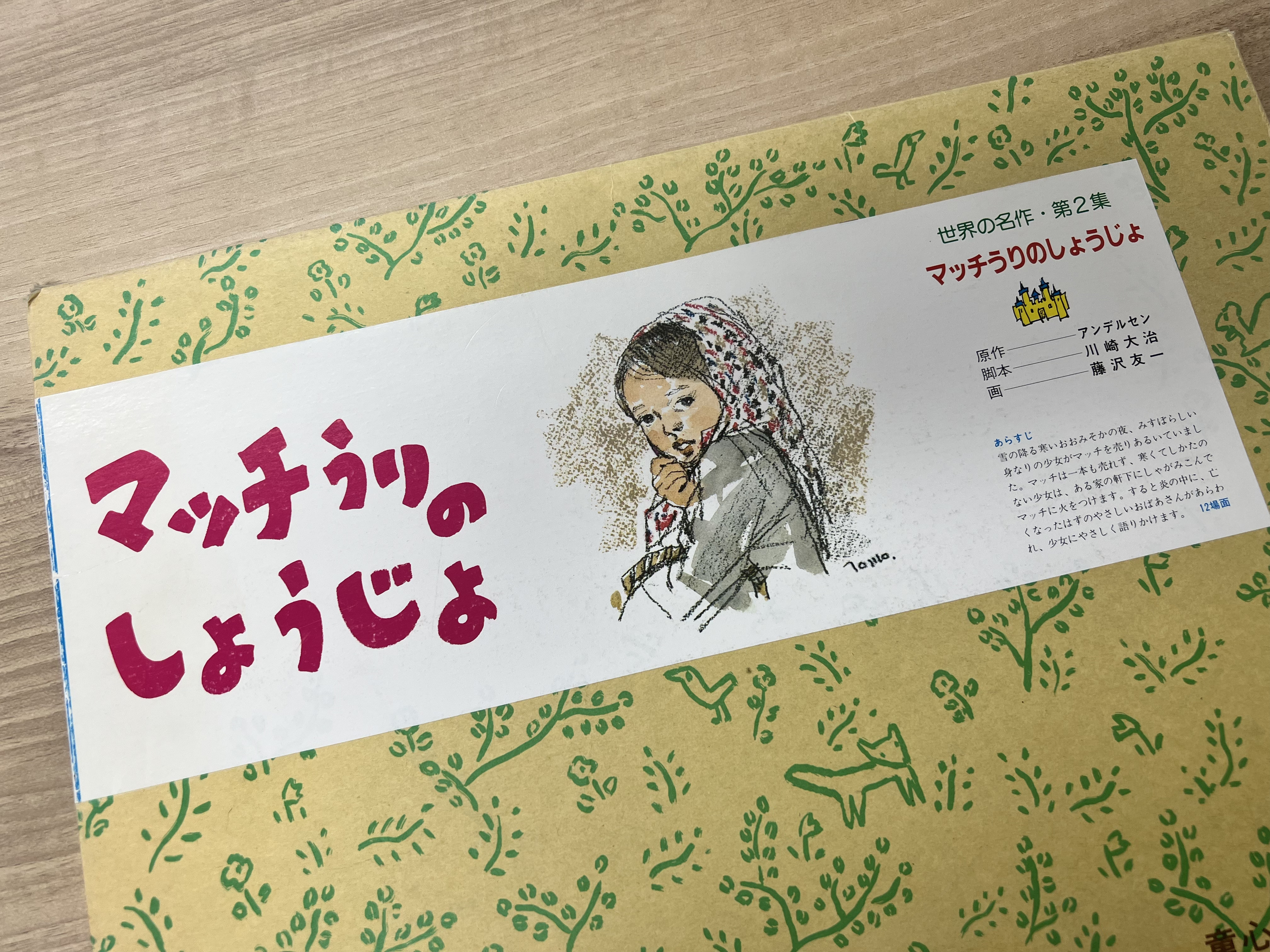

写真は、研究室で1人でやってみたマッチうりのしょうじょです。

2024/07/09

【授業研究】京都市立松尾小学校

京都市立松尾小学校の校内研究授業でコメントをさせていただきました。

授業は「聖武天皇は、不安定な世の中をどのようにしてたてなおしたのだろうか」という問いに基づき、2つの資料から答えを立論していくものでした。

授業をしてくださったK先生の技術力が(お世辞抜きで)素晴らしく、学生にもみてもらいたいものでした。個人的には、聖武天皇が国分寺を建てた理由について、子どもたちの意見が分かれていた場面に興奮しました。

授業後は、「学校目標に合わせて、どのように社会科授業をデザインするか」「K先生の社会科らしさのポイントは?」「対話を対話するとはどういうことか?」等をお話ししました。公立小学校で授業研究のコメントをさせていただくのは初めてでしたので大変勉強になりました。質疑やアフタートークで出てきた各先生との内容が面白く、私も考えさられました。

K先生含めすべての先生方本当にありがとうございました。

2024/07/03

【授業】実地指導講師宮川先生

本日は、初等社会科教育(b)。

15回中2回分を実地指導の先生に担当してもらっています。本日は宮川先生(附属桃山小学校)にお話をいただきました。

宮川先生は、全国社会科教育学会編『優れた社会科授業づくりハンドブック』明治図書の一部も執筆されている先生です。

子どもの学びの実態を伝えることにいつも苦戦しているのですが、宮川先生は自身が受け持った1人の子どもの社会科的成長を深く具体的に説明。「個が成長するとは、どういうことか?」「子どもが生きる授業とは?」「学びがつながるとはどういうことか?」「(食糧生産の授業で)子どもは何をどうやってい調べていたか?」など当方も子どもの姿から学びました。私が教えている授業の類型以外の型も示してくださることで、初等社会科教育全体の学びが深まったと思います。

宮川先生ありがとうございました!