ブログ

- 2025-12(2)

- 2025-11(13)

- 2025-10(14)

- 2025-09(9)

- 2025-08(10)

- 2025-07(12)

- 2025-06(11)

- 2025-05(12)

- 2025-04(9)

- 2025-03(10)

- 2025-02(10)

- 2025-01(13)

- 2024-12(9)

- 2024-11(12)

- 2024-10(14)

- 2024-09(9)

- 2024-08(12)

- 2024-07(11)

- 2024-06(12)

- 2024-05(12)

- 2024-04(12)

- 2024-03(11)

- 2024-02(14)

- 2024-01(12)

- 2023-12(2)

2025/02/09

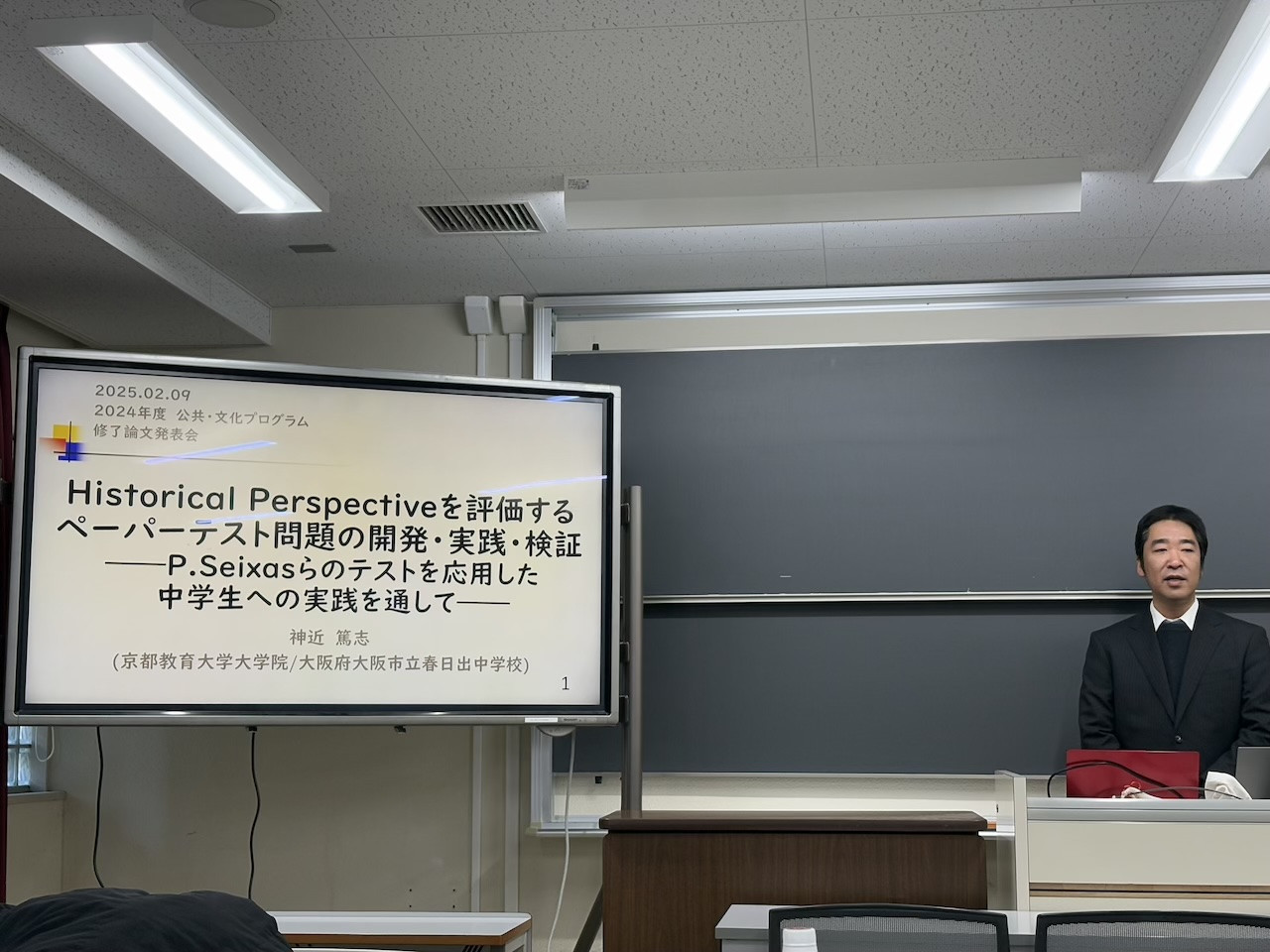

【修了論文発表会】神近先生(M2)

本日は、修了論文発表会。

ゼミ生である神近先生(M2/大阪市中学校教諭)の最後の発表会でした。

複雑な内容ですが伝わる形で発表してくださいました。

神近先生、本当にお疲れ様でした。

2025/02/08

【大学の景色】京都教育大学は少し銀世界に

本日、京都は雪。大学も少し白銀の世界となりました。

写真は早朝の大学。いつもは車で来ているのですが、スタッドレスを履いていないため公共交通機関できました。雪の上に足跡を残しつつ、研究室へ向かいます。

まずはコーヒーを淹れ、身体を温めてからスタートしたいと思います。

2025/02/07

【公開研究会】京都教育大学附属京都小中学校

本日は、附属京都小中学校で研究大会。

片山先生が中学校地理的分野「地域の調査」で、京都市のオーバーツーリズム問題をテーマに公開してくださいました。

公開授業は、ディベートの準備でした。具体的には、1)各班が「A or B」の問いを立て、2)班内でA派とB派と司会者にわかれ、3)そのAやBの理由と根拠を探るものでした。「空き家を京都市の宿泊施設として有効活用すべきか?」「観光特急バスは、土日のみに制限すべきか」「京都市の観光施設にゴミ箱を設置すべきか」などの問いをもとに理由と根拠を作り上げていました。

片山先生は、そのディベートを成立させるために、「データを導き出すように」「同じ資料から異なる見解を作れるように」と支援していました。地域調査の部分は社会科教師にとっても難しい部分ですが、実現可能な授業プランを見せてくださった気がします。

私も時間をいただき香港の地理的見方・考え方をもとにディベート支援のあり方/社会科ならではの資質・能力/義務教育学校としての地理カリキュラムの例をお話ししました。少し雑駁な話になってしまったと反省しています。が、いくらか知り合いの先生にお会いできて良い機会ともなりました。

片山先生、勉強させていただきました。ありがとうございました。

2025/02/02

【卒論発表会2】社会科教育シンポジウム

今年から卒論発表会の後にシンポジウムを開催しています。

今年のテーマは、「多様な歴史解釈を形成させるために、教師はどのように「揺さぶり」をかけるべきかー2人の授業計画・授業実施中にみられる「揺さぶり」をもとにした類型化-」というもの。

岐阜県大垣市の村田先生と安田先生(両者とも中学校教諭)にお越しいただき、知見を提供いただきました。

村田先生は、井伊直弼/乾隆帝とマカートニー/フランス革命というレッスンプランを事例に、3つの揺さぶり方のパターンを示してくれました。3つとは「①実用主義的歴史教育のための、基準構築としての揺さぶり」「②実証主義的歴史教育のための、タイムトラベラーとしての揺さぶり」「③構成主義的歴史教育のための、運動家としての揺さぶり」。資料が以下に掲載されています。https://researchmap.jp/I.murata/presentations/49058642

安田先生は、第二次世界大戦と日本/武士の台頭という2つのレッスンプランを事例に、2つの揺さぶり方をパターン化くださいました。2つとは「①歴史の見落としに気づくための、メタ的対話揺さぶり」「②多様になりながらも相対化に陥らないための、重みづけ的揺さぶり」です。

質疑が盛り上がりすぎたのと私のまとめの下手さで、類型化がうまくできませんでしたが、大変勉強になる会でした。目的論も大切ですが、教師の介入行為を解像度を上げてみていく研究も今後されていくべきだと感じながら司会をしていました。(意図(デザイン)的には多様な歴史解釈をさせようとしても、結果的は偏った歴史解釈になるという危険もあるので介入の検証研究は大切。)

村田先生、安田先生遠いところからお越しいただきありがとうございました。また最後に教師教育的な観点からまとめてくださった柳澤先生(同志社大学)にも感謝申し上げます。

2025/02/02

【卒論発表会】3名の卒業生が立派に発表くださいました

本日は、卒業論文発表会。

学内外を合わせ19名の方が来てくださいました。本当にありがとうございました。

今年は、3名の方が発表。質疑応答では鋭い質問が続出。「リベラルフェミニズムという視点とラディカルフェミニズムという視点で分析したときに結果は異なるのか?」「森分先生の問いの構造図よりもこの問いの支援ツールが良いと言える点はどこか?」「確かにメタヒストリー学習という文脈では新規性のある単元だが、歴史教育において本当に新規性をもたらしたと言えるのか?」

私も指導教員として4年生とともにくらっていました。ただ、厳しい指摘にも立派に答えていました。このような批判的に考える経験が彼らの人生で役立つことを祈ります。

打ち上げも含め楽しい卒業論文発表会でした。3名の方々よくがんばりました!お疲れ様。